葬儀社の集客は、かつては「紹介」や地域のつながりに頼るのが一般的でした。しかし少子高齢化が進み、葬儀のあり方や顧客ニーズが多様化した今、従来の方法だけでは安定した集客が難しくなっています。近年はネット検索から葬儀社を選ぶ人も増え、時流を踏まえた新しい集客手法の導入が欠かせません。

本記事では、変化を続ける葬儀市場の現状を解説したうえで、葬儀社が取り組むべき8つの集客方法を厳選して紹介します。中小規模でも大手に負けない集客力をつけたい方は、ぜひ参考にしてください。

集客の前に押さえたい葬儀市場の動向

どの業界や市場にも波があります。その波の強弱を見極め、上手くバランスを取りながらこそ、良い波に乗ることができるものです。葬儀社の集客も例外ではありません。

近年の葬儀市場では、葬儀の小規模化、終活への関心の高まり、IT化と価格競争、そしてニーズの多様化という4つの大きな変化が進んでいます。これから本格的に集客施策に取り組む前に、まずはこれらの市場動向をしっかりと押さえておきましょう。

葬儀の小規模化

かつてはホールを貸し切って多くの関係者を招く一般葬が中心でしたが、近年は規模を抑えた家族葬や一日葬を選ぶ人が増えています。

サンケイリビング新聞社が運営する「リビング東京Web」の調査では、自身の葬儀に「家族葬を希望する」と回答した人が57.9%と最も多く、過半数を占めました。

少子高齢化や核家族化の進行により参列者数は減少傾向にあり、それに伴って葬儀単価も下がる傾向が見られます。

この変化は葬儀社にとって、従来の紹介頼みの集客だけでは売上維持が難しくなることを意味しており、時代に合わせた新たな集客施策の導入が一層重要になっています。

葬儀におけるニーズの多様化

ひと昔前まで主流だったのは、通夜から葬式・告別式までを一連で行う一般葬でした。

しかし現代では、人々の価値観の変化により「豪華さ」よりも自分らしい葬儀を重視する傾向が強まっています。

宗教的なしきたりや家族の慣習よりも、自分や家族の希望を優先するケースが増加。

さらに「終活」の広がりにより、生前から葬儀の内容を自ら計画する人や、生前に本人を囲んでお別れをする生前葬など、新しいスタイルも登場しています。

こうした多様化は、葬儀社にとって従来の定型プランだけでは対応できない時代に入ったことを意味します。

顧客の価値観やライフスタイルを敏感に捉え、個々の希望に沿った柔軟なプランや提案力を持つことが、今後の集客・成長を左右する重要なポイントとなるでしょう。

終活への関心の高まり

少子高齢化が進む現代では、人生の最期を自分らしく準備する「終活」への注目が年々高まっています。

「家族に迷惑をかけたくない」「自分の希望通りの形で見送られたい」という想いから、高齢者だけでなく中高年世代も積極的に終活に取り組む人が増えています。

終活をきっかけに、葬儀のスタイルも一日葬・直葬・海洋散骨・樹木葬など多彩な選択肢が生まれ、従来の一般葬だけでは対応しきれない時代へと移行しました。

その結果、生前相談や事前見積もりといった早期の問い合わせが増加し、葬儀社には「終活段階からの顧客接点づくり」が求められています。

これからの葬儀社は、終活に関心を持つ人々のニーズをいち早くキャッチし、

相談から葬儀実施までをトータルでサポートできる体制を整えることで、競合との差別化と安定した集客につなげることができるでしょう。

IT化と価格競争の激化

近年はインターネット経由で葬儀社を探す人が急増し、葬儀ポータルサイトや仲介業者を利用した集客が一般化しています。

その結果、自社で会館を持たずに仲介を通じて葬儀を請け負う新規参入業者も増え、葬儀業界はかつてない競争環境に置かれるようになりました。

高齢化による市場拡大が見込まれる一方で、異業種からの参入が容易なことも、競争を一層激化させる要因となっています。

このような状況では、単に価格を下げるだけでは利益率の低下やブランド価値の毀損につながり、長期的な成長が難しくなります。

そのため、葬儀社には価格以外の付加価値による差別化が求められています。

たとえば、オンライン葬儀(リモート葬儀)やハイブリッド型の葬儀サービス、個別対応が可能な仕出し料理や独自の演出プランなど、独自性を打ち出したサービスを提供することで、顧客から選ばれる理由を明確にできるでしょう。

IT化によって情報が比較されやすくなった今こそ、価格競争から脱却する戦略を持つことが、葬儀社の持続的な集客・成長のカギとなります。

葬儀事業者が取るべき経営戦略

中小規模の葬儀社が生き残るには、あいまいな経営戦略では大手葬儀社に対抗することは困難です。資金力や知名度で劣る中小企業こそ、綿密に練られた経営方針のもと、効果的な集客施策を計画的に実行していくことが欠かせません。

コストリーダーシップ戦略

コストリーダーシップ戦略とは、競合よりも低いコストで商品やサービスを提供し、価格面で優位性を築くことで競争力を高める手法です。

この戦略を取る場合は、まず他社の葬儀価格を徹底的に調査し、自社がどの部分でコスト優位を確保できるかを明確にする必要があります。

ここで注意したいのは、単に「値下げ」することと「低コスト化」は異なる点です。低コスト化とは、原価を抑えつつも一定の品質を維持して提供することを意味します。サービスの質まで下げてしまうとクレームや悪評につながり、インターネット上で口コミが拡散されるリスクも高まります。

価格競争に挑む際は、綿密な原価計算と収益計画が欠かせません。コストリーダーシップは集客効果が高い反面、採算が合わなければ事業継続が難しくなる可能性もあるため、十分なマーケティング分析と収益管理が必要です。

人材確保と教育体制の強化が競争力を左右する

需要拡大が見込まれる葬儀業界では、サービスの質がこれまで以上に選ばれる条件となっています。

どれだけ集客に成功しても「スタッフ不足」「接客の質が低い」といった課題があれば、口コミやリピートにはつながりません。価格やプランが同程度であれば、丁寧な対応と安心感を提供できる葬儀社が選ばれるのは当然です。

そのため、中小葬儀社こそ採用活動と教育体制の両方に力を注ぐ必要があります。近年は転職市場に人材が多く存在しており、業界未経験者でも教育体制が整っていれば即戦力として育成可能です。厚生労働省が提供するキャリアマップや職業能力評価シートなどを活用すれば、スキルの可視化や育成計画の策定にも役立ちます。

選ばれる葬儀社を目指すなら、サービス品質を支える人材の確保と育成に積極的な投資を行い、スタッフ一人ひとりが安心感のある接客を提供できる環境を整えることが重要です。

差別化で選ばれる葬儀社になるための戦略

差別化戦略とは、競合他社にはない独自の特徴を打ち出し、自社だけの価値を示すことで競争優位を築く方法です。

経営戦略の基本でありながら、明確な差別化を打ち出せていない葬儀社は少なくありません。

差別化のポイントは「自社だけの強みを顧客にどう伝えるか」にあります。

例えば、自社斎場の設備や立地(火葬場や駅からの距離)、創業年数による安心感、追加費用がかからない明朗な料金体系、家族葬に特化したプランなどは具体的な強みとしてアピールできます。

葬儀社を選ぶ多くの顧客は、何を基準に選べば良いのか分からないケースがほとんどです。

だからこそ、「貴社の強みが顧客にどのようなメリットをもたらすのか」をわかりやすく提示することで、顧客が無意識に自社を選びたくなる判断基準を提供できます。

差別化戦略を明確に打ち出すことで、価格競争に巻き込まれずに選ばれる葬儀社を目指せるでしょう。

集中戦略で狙いを定めた集客を実現する

集中戦略とは、業界全体を相手にするのではなく、特定の市場や顧客層に狙いを定め、自社の経営資源を集中的に投下して競争優位を築く戦略です。

たとえば、価格競争では勝てない場合に「一般葬に特化した葬儀社」としてポジションを明確にし、自社斎場の広さやスタッフ体制を活かして大規模葬儀を中心にサービスを提供する方法が挙げられます。

この場合、複数スタッフが必要となるため、全員が葬祭ディレクター資格を取得できるよう研修制度を整備し、試験費用を会社が負担するなど、特化分野で信頼される体制づくりが不可欠です。

集中戦略は「特定ターゲットに経営資源を集中させる」点が特徴ですが、単独で成立するわけではありません。

コストを抑えて価格優位を取る「コストリーダーシップ戦略」か、付加価値で選ばれる「差別化戦略」と組み合わせることで、狙った市場で強みを発揮できます。

ターゲットを絞り込むことで広告や施策も無駄なく展開でき、費用対効果の高い集客を実現できるのが集中戦略の大きなメリットです。

集客・広告戦略を立てる前に把握すべき葬儀検討ユーザーの特徴

葬儀社を選ぶ際、ユーザーは「自宅や会場から近い」「口コミや評判が良い」「互助会を通じて紹介された」といった理由で依頼先を決めるケースが多く見られます。もちろん、急な葬儀で検索から探し出す場合もありますが、いずれにしても商圏内で「信頼できる葬儀社」として認知されていることが重要です。

地域で好印象を持たれていれば、「今すぐ依頼したい」という即時ニーズだけでなく、「もしものときにお願いしたい」という将来ニーズにも効果的にアプローチできます。

つまり、どの集客施策を選ぶにしても、まずは地域で“選ばれる葬儀社”として認知を獲得することが、売上向上に直結する最大の土台となります。いわゆる「地域ナンバーワン戦略」を意識した活動が欠かせません。

葬儀社におすすめの集客方法一覧

| 集客方法 | 特徴・効果 |

|---|---|

| MEO対策 | Googleマップでの検索結果に上位表示させ、周辺エリアの顧客へ強力にアピールできる。来店や電話など“今すぐ”層の集客に効果的。 |

| 自社ホームページの制作・リニューアル | ブランド力や信頼性を高め、ローカルSEOにも有効。葬儀事例や費用など詳細情報を掲載することで比較検討段階の顧客を取り込める。 |

| SEO対策 | コラム記事や葬儀マナーなどの情報発信を通じて潜在層にリーチ可能。事前相談や終活を検討するユーザーにも効果的。 |

| 事前相談会・セミナー開催 | 無料相談や終活セミナーを開き、顧客リストを獲得。来場者との直接接触により信頼構築がしやすい。 |

| チラシ・ポスティング | 商圏内の世帯へダイレクトに配布でき、年配層への訴求に強い。特典やイベント告知に活用しやすい。 |

| Web広告(リスティング広告など) | 検索ユーザーに対して即座に情報を届けられる。顕在層を狙った集客に最適。 |

| SNSでの情報発信 | 葬儀事例やスタッフ紹介などを発信し、認知拡大や採用活動にも活用可能。 |

| 葬儀社専用ポータルサイト活用 | ランキングや施設一覧に掲載されることで、問い合わせ件数を増やしやすい。 |

これらの施策を組み合わせることで、地域での信頼獲得から顕在層への訴求まで、幅広い層に効果的な集客が可能となります。

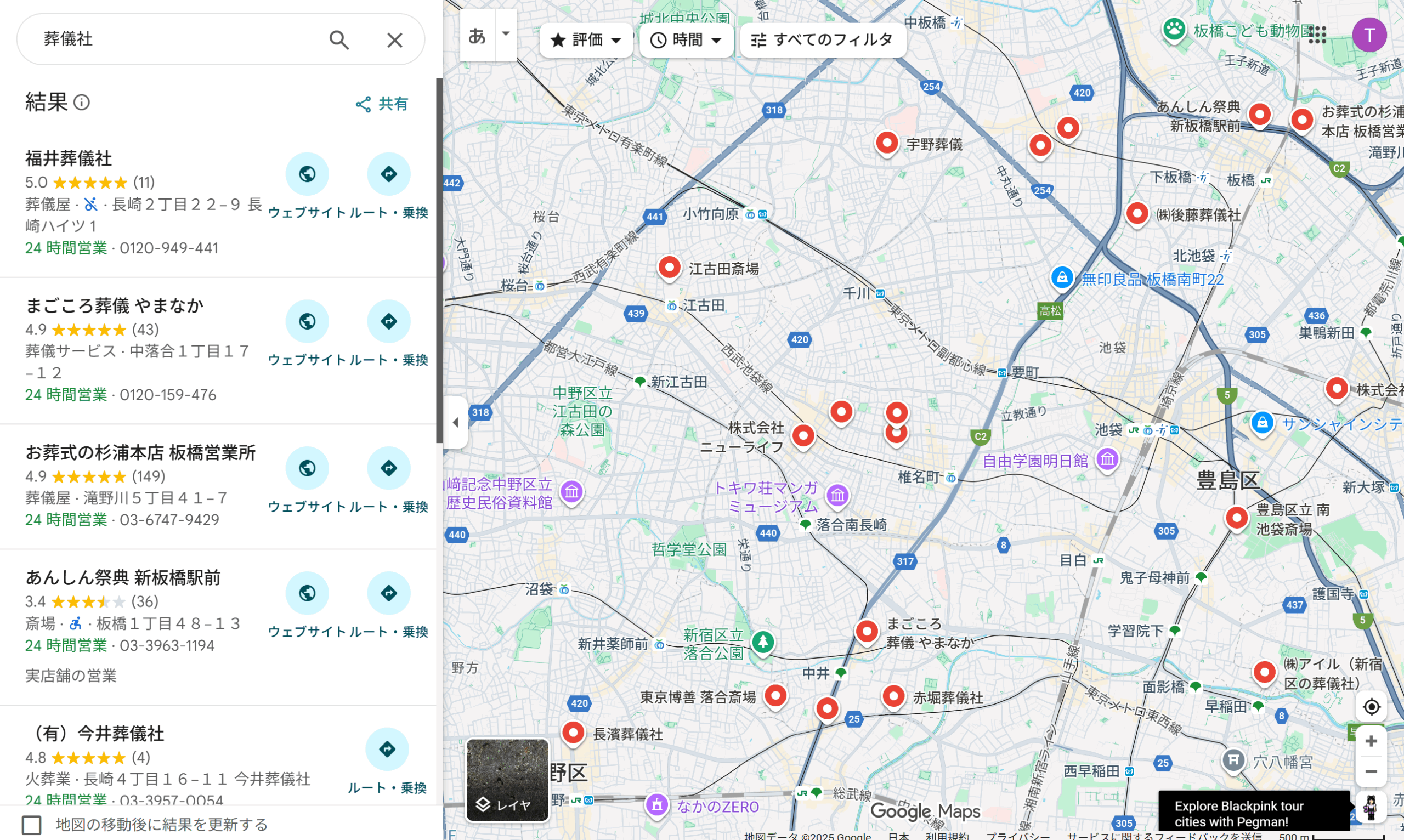

MEO対策

葬儀社が地域で選ばれるために特に効果的なのが、Googleマップでの上位表示を狙うMEO対策です。

Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)に正確な店舗情報を登録し、検索結果で上位に表示されれば、エリア内で葬儀社を探すユーザーからの問い合わせ増加が期待できます。

葬儀は緊急性が高く、利用者の多くは「自宅近くで評価が高い葬儀社」を優先して選ぶ傾向があります。そのため、自社の商圏内で“評判の良い葬儀社”として認知を獲得することが集客の鍵となります。

検索上位を狙うための具体施策例

- ビジネスプロフィールに住所・電話番号・営業時間・写真などの情報を詳細に登録する

- 上位表示させたいキーワード(例:地域名+葬儀社)を自然に盛り込む

- 投稿機能を活用し、イベントや最新情報を定期的に更新する

- 利用者からの口コミを増やし、質の高いレビューを集める

- 口コミには迅速かつ丁寧に返信し、誠実な対応を示す

これらを継続的に実施することで、地域検索での露出が高まり、急ぎで葬儀社を探す顧客へのアプローチ力を強化できます。

SEO対策

自社ホームページを作っただけでは、十分な集客効果は期待できません。検索エンジンからの流入を増やすためには、SEO対策によって検索結果で上位表示を狙う必要があります。

SEO対策とは、ユーザーが検索した際に自社サイトが検索結果の上位に表示されるよう、サイト構造やコンテンツを最適化する取り組みを指します。上位表示が実現できれば、24時間休むことなく継続的に集客できる強力なチャネルとなります。

SEO対策のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 検索流入数を大幅に増やせる | 効果が出るまでに時間がかかる |

| 一度上位表示されれば長期的に集客できる | 専門知識や継続的な運用が必要 |

| 潜在層・顕在層のどちらにもアプローチ可能 | 検索アルゴリズムの変動で順位が変わることがある |

このようにSEOは時間と労力がかかりますが、一度成果が出れば広告費をかけずに安定した集客が可能になる点が大きな強みです。

キーワード選定のポイント

SEO対策では、顧客の検討段階に合わせてキーワードを選ぶことが重要です。

- 顕在層向けキーワード(今すぐニーズ)

例:「東京 葬儀社」「葬儀社 おすすめ」「家族葬 費用」 - 潜在層向けキーワード(将来ニーズ)

例:「葬儀 マナー」「香典袋 書き方」「納骨 いつまで」

顕在層向けは直接的な集客に繋がりやすく、潜在層向けは将来的な顧客育成に役立ちます。これらをバランス良く組み合わせ、継続的にコンテンツを更新していくことで、幅広い層への訴求が可能になります。

自社ホームページの制作・リニューアル

近年ではシニア世代を含む多くの人が、葬儀社選びの際にインターネットで情報を収集しています。今やホームページは、葬儀社にとって「会社の顔」といえる重要な存在です。

しかし、次のような状態では大きな機会損失につながる恐れがあります。

- 更新が長期間止まっている

- デザインが古くスマホ対応が不十分

- そもそもホームページが存在しない

葬儀を実際に依頼するのは当事者本人ではなく家族であることが多いため、検索時に古い印象を与えてしまうと候補から外される可能性が高まります。

集客力のあるホームページを目指すには、以下の点を意識すると効果的です。

- スマホでも見やすいレスポンシブデザイン

- 自社の強みを明確に打ち出したコンテンツ

- 事前相談や問い合わせにつながる導線の最適化

ホームページは単なる会社案内ではなく、信頼感を伝え問い合わせを促す営業ツールです。競合との差別化ポイントを整理し、ユーザー目線で使いやすいサイトへリニューアルすることで、選ばれる確率を大きく高められます。

チラシ・ポスティング

チラシやポスティングは、まだ葬儀について具体的に考えていない潜在層にアプローチできる集客方法です。

「いつかは備えなければ」と思いながらも行動に移していない人は少なくありません。ポストに投函されたチラシをきっかけに、資料請求や事前相談など次の行動につながる可能性があります。

ただし、他の広告に埋もれてしまうような特徴のないチラシでは効果が期待できません。葬儀の準備チェックリストや葬儀社選びの注意点など、読み手が思わず手に取りたくなる内容を盛り込みましょう。

ポスティング成功のポイント

| ポスティングをおすすめする住宅 | 避けたほうがよい住宅 |

|---|---|

| 一軒家 | ワンルームマンション |

| ファミリー向け集合住宅 | 一人暮らし向けアパート |

無計画にチラシを配布しても集客にはつながりません。配布エリアの住民属性を把握し、ターゲット層に合わせたキャッチコピーやデザインを工夫することが重要です。また、自社が狙いたい顧客が多く住む地域を優先的に選び、効率的な配布を心がけましょう。

事前相談会・セミナーの開催

葬儀を具体的に検討している見込み顧客にアプローチするなら、事前相談会やセミナーの開催が効果的です。イベントを通じて自社のサービスや強みを直接伝えられるため、参加者に安心感を与えつつ信頼関係を築けます。

相談会やセミナーでは、来場者が不安や疑問を解消できるように丁寧に対応し、自社を選ぶメリットを分かりやすく提示しましょう。

開催時には、自社ホームページ・SNS・Web広告などを活用して告知し、参加者を集めるための情報発信が欠かせません。

開催例

- 終活セミナー

- 相続・遺言セミナー

- 家族葬見学会・相談会

- 自社ホールの見学会

参加者にとって役立つ知識や体験を提供することで、葬儀に関する早期相談や契約につながる可能性が高まります。

Web広告の出稿

葬儀社の集客力を高めるには、ターゲットを絞ったWeb広告の活用が効果的です。検索やSNS、動画など複数の媒体を組み合わせることで、顕在層・潜在層の両方にアプローチできます。

葬儀社におすすめの広告例

- リスティング広告:検索結果の上部や下部に表示され、検索キーワードに沿って訴求できる

- Meta広告(Instagram・Facebook):潜在層に向けた認知拡大に有効

- YouTube広告:利用者の年齢層が上昇しており、葬儀検討層にもリーチしやすい

これらの広告は、エリア・年齢・性別・世帯年収・キーワードなど細かい条件を設定して配信できるため、自社の商圏や顧客層に合わせた効果的な訴求が可能です。

出稿後は必ず効果測定を行い、クリック率や問い合わせ数などのデータをもとに、費用対効果の高い媒体や配信方法へ予算を集中させることが、集客最大化のポイントとなります。

SNSでの情報発信

ホームページとあわせて強化したいのが、SNSでの継続的な情報発信です。スマートフォンの普及により、シニア世代を含む幅広い層が日常的にSNSを利用しています。

SNS集客では、葬儀社のサービス内容や施設紹介、キャンペーン情報、終活に関する豆知識など、ユーザーに役立つ情報を定期的に発信することが重要です。即効性は期待しにくいものの、有益な投稿を積み重ねることでフォロワーが増え、認知拡大から問い合わせ獲得へとつながります。

特にInstagramやFacebookは写真や動画で雰囲気を伝えやすく、施設の清潔感やスタッフの人柄など“安心感”を訴求するのに効果的です。SNSは中長期的にブランド力を高め、口コミ効果を促進する施策として位置づけると良いでしょう。

ポータルサイトの活用

ポータルサイトを活用した集客は、葬儀社にとって比較的手軽に始められる方法のひとつです。ポータルサイトとは、複数の葬儀社の情報をまとめて掲載しているサイトのことで、ユーザーは地域や条件を指定して比較検討ができます。自社で大規模なSEO対策を行わなくても、検索行動が進んでいる顕在層に直接アプローチできる点が大きなメリットです。短期間で問い合わせ数を増やしたい場合には有効な手段と言えるでしょう。

しかし、ポータルサイトには多くの競合他社も掲載されているため、料金やプラン、サービス内容などで差別化ができなければ埋もれてしまうリスクがあります。さらに、掲載自体は無料であっても、成約に至った場合には手数料が発生する仕組みが一般的で、この手数料が高額になるケースも少なくありません。売上が増えても粗利が下がり、利益率が圧迫される「逆転現象」が起こる可能性もあるため、注意が必要です。

利用する際は、単に掲載するだけでなく、自社の強みを明確に打ち出すことが重要です。式場の設備や料金体系、口コミ評価、追加費用の有無など、ユーザーが安心して選べる情報を充実させることで、競合との差別化につながります。また、ポータルサイトから獲得した顧客を自社のホームページや事前相談へ誘導し、継続的な接点を持つ工夫も欠かせません。

ポータルサイトは短期的に集客を伸ばすには有効ですが、利益を確保するためには手数料や依存度を抑えつつ、自社資産への還元を意識した運用が求められます。

看板

看板は、葬儀社の集客を支える基本的でありながら効果的な施策のひとつです。店舗や事務所の壁面に設置する大型看板はもちろん、道路沿いや駐車場に設置する自立型・野立看板なども、地域の住民や通行人に対して自然と葬儀社の存在を印象づけることができます。

看板の最大の強みは、繰り返し視界に入ることで記憶に残りやすい点です。日常的にその地域を通る人々にとって、無意識のうちに「この辺に葬儀場がある」という認識が積み重なり、いざ葬儀社を探すときに思い出してもらえる可能性が高まります。

また、看板は一度設置すれば長期間にわたって継続的に宣伝効果を発揮するため、コストパフォーマンスの面でも優れています。地域での認知度を高め、商圏内で「近くて安心できる葬儀社」という印象を持ってもらうためにも、自社の看板デザインや設置場所を見直してみる価値は十分にあるでしょう。

葬儀相談会

葬儀相談会は、見込み顧客と直接つながり、葬儀に関する不安や疑問を丁寧にヒアリングできる効果的な集客手法です。実際に会場に足を運んでもらうことで、電話やWebだけでは伝わりにくい葬儀社の雰囲気や担当者の人柄を知ってもらう機会にもなります。

また、終活や相続、葬儀マナーなどをテーマにしたセミナー形式で開催するのもおすすめです。専門知識をわかりやすく伝えることで、参加者に「この葬儀社なら安心して任せられる」という信頼感を与えられます。

大切なのは、葬儀を売り込む場ではなく、あくまでも前向きな情報提供や学びの場として企画することです。参加者との信頼関係が築ければ、仮会員登録や事前相談の予約といった次のアクションへとスムーズに進んでもらえる可能性も高まります。

関係施設からの紹介

企業や労働組合、介護施設や老人ホームなど、地域に密着した団体や施設と提携し、紹介を通じて葬儀依頼を獲得する方法です。葬儀社にとっては昔からあるポピュラーな集客手法であり、施設や団体と信頼関係を築くことで、安定した紹介件数が期待できます。

たとえば「お世話になったから」という理由で紹介先から依頼につながるケースも少なくありません。特に地域での認知度がまだ高くない葬儀社にとっては、こうした地道な営業活動が効果を発揮します。

ただし、紹介だけに依存すると集客の幅が限られてしまうため、Web広告やMEO対策などオンライン集客とも組み合わせ、バランスよく取り組むことが今後の成長には欠かせません。

儀社の集客における注意点

葬儀社が広告を打つ際には、誤解を招かない表現や明確な料金表示が欠かせません。過去には「イオンのお葬式」「小さなお葬式」が景品表示法違反で措置命令を受けた事例がありました。これは「追加料金がかからない」と広告で打ち出していたにもかかわらず、実際には例外的に料金が発生するケースがあり、消費者が誤認する危険性があったことが原因です。

広告は少しでも目を引きたくなるものですが、誤解を与えたまま問い合わせや契約につながれば、後にトラブルへ発展し、葬儀社としての信用を失うリスクがあります。情報が瞬時に拡散する現代では、風評被害が大きくなる可能性も否めません。

表記自体を避けるのが理想ですが、たとえば「追加料金なし」といった訴求を行う場合でも、適用条件や例外を同じページ内にわかりやすく記載することが重要です。消費者が正しく理解できる形で情報を提供することが、集客と信頼の両立につながります。

集客効果を倍増させる葬儀社の顧客対応

葬儀業界では、集客して葬儀を提供するだけでは競争が激しい市場で生き残ることは難しくなっています。顧客満足度を高め、次の集客へつなげるためには、葬儀後の対応やサービスの質が重要です。ここでは、葬儀社が押さえておくべき3つのポイントを紹介します。

潜在的なニーズを引き出す

葬儀に訪れる多くの遺族は、「滞りなく葬儀を終えたい」という最低限の要望しか持っていないことがほとんどです。そこで重要になるのが丁寧なヒアリングです。故人の趣味や人生のエピソードを聞き取り、「故人の好きだった音楽を式中に流したい」「案内状に故人の好きな花をあしらいたい」など、顧客が自覚していない潜在的なニーズを引き出して提案しましょう。細やかな提案力こそが、選ばれる葬儀社の決め手になります。

「やってよかった」と思える葬儀を提供する

葬儀は結婚式のように前向きに取り組むものではなく、「やらなければならないもの」と捉えられることが多いものです。だからこそ、葬儀後に「やってよかった」と心から感じてもらえる体験を提供することが重要です。合理的な価格や機能だけではなく、式を通して顧客が得る安心感や感謝といった感情的な価値を重視することで、他社との差別化が可能になります。

口コミを増やす仕組みをつくる

葬儀社選びにおいて口コミは非常に影響力が大きく、Googleビジネスプロフィールや葬儀ポータルサイトでは特にその傾向が強く見られます。良質なサービスを提供していれば自然に口コミは増えていきますが、それだけに頼るのではなく、葬儀後にお礼状とともに口コミ投稿をお願いしたり、レビューを書いた顧客に特典を用意したりと、積極的に口コミ獲得を促進する施策を取り入れることが効果的です。

葬儀業界の集客ならArchRise

葬儀業界は小規模化・価格競争・オンライン化が同時に進み、従来の紹介や地域広告だけでは集客が難しい時代を迎えています。ArchRiseでは、葬儀社の特性を踏まえたWeb集客施策(MEO対策、SEO記事制作、Web広告運用、ホームページ制作など)をワンストップでサポート。

「地域で選ばれる葬儀社になりたい」「問い合わせを安定的に増やしたい」といった課題に対して、現場の実情を理解した実践的な施策をご提案します。

まとめ

葬儀業界の集客は、オンライン・オフライン両面からの戦略が欠かせません。GoogleマップやSEOを活用した検索対策、ホームページのリニューアル、チラシ・相談会などの地域施策をバランスよく組み合わせることで、認知から問い合わせ、成約までを着実につなげることができます。

本記事で紹介した方法を参考に、自社に合った集客施策を一つずつ取り入れ、継続的に改善していくことが、これからの葬儀社に求められる重要な取り組みです。