リフォーム業界は競合が多く、集客の難易度が年々上がっています。

「ポスティングや紹介だけでは限界を感じている」「Web集客を始めたいけど、何から手をつければいいのかわからない」そんな悩みを抱えるリフォーム会社は少なくありません。

近年では、ユーザーが「地元+リフォーム」などで検索して業者を比較する時代。つまり、「見つけてもらえる仕組み」と「選ばれる仕組み」の両方をつくることが重要です。

本記事では、

- リフォーム会社におすすめの集客方法

- 成果を上げるための戦略と実践のコツ

- 成功事例から学べる“勝ちパターン”

をわかりやすく解説します。

「反響の取れる集客を仕組み化したい」「広告費をムダにせず成約につなげたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

リフォーム業界の市場動向と集客を取り巻く現状

リフォーム業界の集客を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化しています。

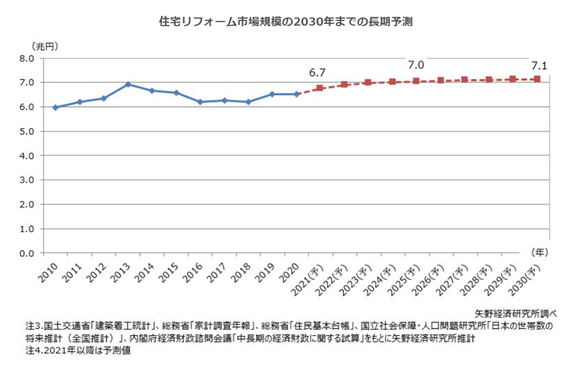

矢野経済研究所の調査によると、住宅リフォーム市場は今後も安定した成長が見込まれており、特にコロナ禍以降は「快適な住環境への投資意欲」が高まっています。

背景には、テレワークの定着や在宅時間の増加が挙げられます。自宅をより快適で機能的な空間に整えたいというニーズが強まり、「ワークスペースの確保」「防音リフォーム」「断熱・省エネリフォーム」などの需要が拡大しています。

一方で、市場の成長に比例して競合も増加しており、単に技術力や価格をアピールするだけでは差別化が難しくなっています。顧客は複数の業者を比較検討するようになり、リフォーム会社には「見つけてもらう力」と「信頼される情報発信力」の両方が求められています。

このように、リフォーム業界では集客の質が問われる時代に突入しており、従来の紹介・チラシに加えて、デジタルを活用した多角的なアプローチが不可欠となっています。

リフォーム会社の集客がうまくいかない原因

リフォーム会社の集客が思うようにいかない理由はさまざまですが、多くの場合に共通している要因があります。ここでは、特に見落とされがちな代表的な原因を紹介します。

ホームページに力を入れていない

リフォーム会社の集客がうまくいかない大きな理由の一つが、ホームページへの取り組み不足です。自社サイトが存在しなかったり、デザインが古いまま更新が止まっていたりするケースも少なくありません。情報が整理されていなかったり、スマートフォンに対応していなかったりすると、閲覧者に信頼感を与えることは難しいでしょう。

また、問い合わせフォームや予約ボタンなどの導線が整っていないために、サイトを見ても行動に結びつかないケースも多く見られます。SEO対策ができておらず、検索結果に表示されにくい状態で放置されていることも珍しくありません。

近年では高齢者層のデジタル利用率も上がっており、リフォーム検討者の多くがスマートフォンで業者を探す時代です。だからこそ、見やすく使いやすいホームページの整備は、リフォーム会社にとって最優先の課題といえるでしょう。

効率的に紙媒体を活用できていない

もう一つの要因は、紙媒体をうまく活用できていないことです。チラシや新聞折込を配布していても、ターゲットを明確に設定せずにばらまいてしまうと、広告費の割に反響が得られない結果になりがちです。

また、内容を詰め込みすぎて伝えたいメッセージがぼやけていたり、特典やキャンペーンが印象に残らなかったりするケースも多く見られます。中には、一度きりの配布で成果が出ないと判断してしまう会社もありますが、紙媒体は継続的な配信とタイミングの見極めが重要です。

紙媒体で効果を出すためには、誰に届けたいのかを明確にし、シンプルでわかりやすいデザイン・キャッチコピーで訴求することが欠かせません。地域密着型のリフォーム会社であれば、地元住民に親近感を持ってもらえるような構成を意識すると効果的です。

リフォーム会社が集客を始める前に整えるべき3つの準備

リフォーム会社が新規集客を始める際に陥りがちなのが、「とりあえず広告を出してみよう」「SNSを更新してみよう」といった“行き当たりばったり型”の施策です。

しかし、戦略の軸が定まらないまま施策を実行しても、思うように成果が出ず、時間や費用がムダになってしまうケースが多くあります。

効果的な集客を実現するためには、まず次の3点を明確にしておくことが重要です。

- 自社の強みを明確にする

- ターゲットのニーズを的確に理解する

- 潜在層と顕在層それぞれに刺さる複数の集客施策を組み合わせる

これらを事前に整理しておけば、限られたリソースでも効率的に見込み顧客を集め、成約へとつなげることができます。

では、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。解したうえで戦略を設計することで、集客施策を動かした際に“成果が出る仕組み”を作ることができます。

自社の強みを明確化し、競合との差別化を図る

最初のステップは、「自社が選ばれる理由」をはっきり言語化することです。

リフォーム業界は競合が多く、価格・施工スピード・提案力など、さまざまな切り口で比較されやすい市場です。強みを明確にできなければ、結局は“価格だけで選ばれる”状態に陥ってしまいます。

自社の強みを整理する際は、次の3つの視点を意識しましょう。

- 専門性の高さ:特定の工事ジャンル(例:古民家再生、浴室改修、外壁塗装など)での豊富な施工実績

- 提案力の柔軟さ:顧客の要望を丁寧にヒアリングし、複数プランを比較提示できる力

- 地域密着性・信頼性:地元での口コミ・紹介・施工事例を積み重ね、安心感を与えられる要素

たとえば「築古マンションのリノベーションが得意」「女性プランナーが多くデザイン性に強い」「災害対応を想定した耐震リフォームを提供」など、具体的な差別化ポイントを整理します。

これを軸にブランドメッセージを作り、Webサイトや広告、SNSなどで一貫して発信することで、「〇〇のことならこの会社」という印象を確立できます。

ターゲットのニーズを的確に把握する

リフォーム会社の集客を成功させるうえで欠かせないのが、ターゲットの理解です。

「どんな人が」「どんな悩みを持ち」「どんなきっかけでリフォームを検討しているのか」を具体的に把握することで、訴求メッセージや広告設計の精度が格段に上がります。

ターゲット理解のためには、次の2つの工程を踏むことをおすすめします。

1. ペルソナ(理想顧客像)の作成

「30代の主婦」などの抽象的なターゲット設定ではなく、具体的な生活背景を持った人物像を描きます。

たとえば、

「築35年の木造住宅に住む60代夫婦。子どもが独立し、老後に備えて段差の少ない家にしたい」

「共働きの30代夫婦。中古マンションを購入し、水回りを中心におしゃれにリノベしたい」

このように人物像を詳細に設定することで、発信すべき情報のトーンや媒体選定(Instagram/Google広告/チラシなど)が明確になります。

さらに、1日のタイムスケジュールや週末の過ごし方まで想定できると、訴求ポイントをよりリアルに設計できます。

2. カスタマージャーニーの設計

ペルソナが「自社を知る → 検討する → 問い合わせる → 契約に至る」までの道筋を可視化し、各段階で必要な情報を整理します。

たとえば以下のような段階に分けて考えます。

| ステージ | 顧客の心理・行動 | 自社が提供すべき情報 |

|---|---|---|

| 認知 | 「どんな業者があるか知りたい」 | SNS投稿・ブログ・リール動画などで施工事例を発信 |

| 検討 | 「信頼できるか不安」 | 料金事例・お客様の声・施工写真を掲載 |

| 比較 | 「どの会社が一番良いか」 | 他社との違い・保証制度・スタッフ紹介を提示 |

| 決定 | 「相談してみたい」 | 問い合わせフォーム・LINE相談・見積り予約の導線設計 |

このように「ユーザーの心理変化」を明確にすると、どの段階で何を発信すれば良いかが見えてきます。

結果として、自然な形で問い合わせへとつながる仕組みが構築できます。

ターゲット分析事例①:リフォーム集客で狙うべき年代層は?

住宅リフォーム推進協議会の調査データから見える実態

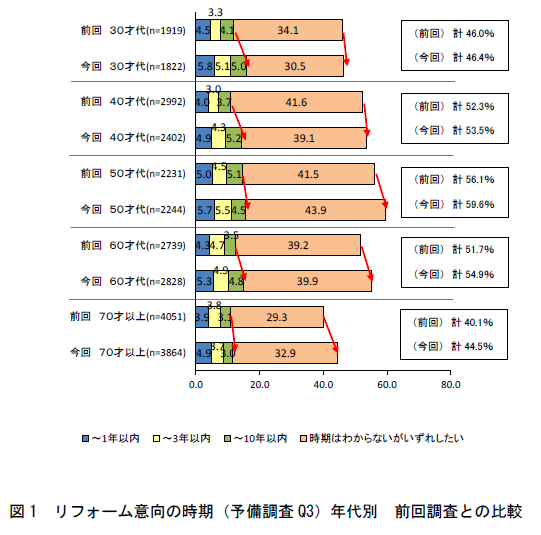

住宅リフォーム推進協議会が公表した「住宅リフォーム潜在需要者の意識と行動に関する調査報告書(第11回)」によると、平成31年度時点で「いずれリフォームを検討している」と回答した人の割合は、年々増加傾向にあります。

調査対象となった30~70代のうち、最も多くの割合を占めたのは「50代」で、全体の約6割に達しています。

つまり、リフォーム業界においては50代前後が最もニーズの高い中心顧客層**であるといえるのです。

50代という年代は、ライフスタイルが大きく変化する時期でもあります。

子どもが独立し、夫婦2人の生活へと変わることで、

「これからの暮らしを快適にしたい」「老後も安心して住める家にしたい」

といったニーズが高まります。

また、築20~30年が経過した住宅やマンションも多く、

キッチン・浴室・外壁などの老朽化をきっかけに、リフォーム需要が一気に高まる年代です。

このため、リフォーム会社が幅広くユーザーを狙うよりも、

**「誰が」「どんな目的でリフォームを検討しているのか」**を細かく分析し、

最も自社の強みとマッチする層に的を絞ることが重要です。

たとえば、以下のように顧客層をセグメントすることで、広告やLPの訴求内容を明確にできます。

- 50代:子どもの独立に伴う住み替え・老後対応リフォーム

- 60代以上:バリアフリー・断熱・水回り改修など快適性重視

- 30〜40代:中古住宅購入後のリノベーション・デザイン重視

自社がどの層の“暮らしの変化”に応えられるのかを見極めることが、

集客効率を最大化する第一歩です。

ターゲット分析事例②:ユーザーがリフォーム業者を比較するときに求めている情報とは?

「費用の目安」と「基準値情報」が最も不足している

続いて、同じく住宅リフォーム推進協議会の調査をもとに、

「リフォーム検討者がWeb上で求めている情報」について見ていきましょう。

ユーザーが「リフォーム業者を比較する際に重視する情報」は、

工事費そのものではなく、**“費用の目安や基準値”**であることが分かっています。

戸建て住宅リフォームの場合(複数回答)

- 費用目安・清算基準 … 59.3%

- 業者選びの基準 … 20.8%

- リフォーム事例 … 20.5%

- 工期・手順・チェックポイント … 19.4%

- 新築との費用比較 … 16.6%

マンションリフォームの場合(複数回答)

- 費用目安・清算基準 … 62.2%

- リフォーム事例 … 26.5%

- 業者選びの目安 … 26.1%

- 工期・手順・チェックポイント … 21.7%

- リフォーム業者紹介 … 21.3%

(引用:住宅リフォーム潜在需要者の意識と行動に関する調査報告書・第11回)

これらの結果からわかるように、ユーザーは「この会社の価格は妥当なのか?」を判断するために、比較の“基準”となる情報を求めています。

つまり、「適正価格を知りたい」「損したくない」という心理が、検索行動の中心にあるのです。

このため、WebサイトやLPで「リフォームの工事費」だけを掲載しても十分ではありません。

実際の施工事例に基づく価格の目安・費用内訳・相場比較データをわかりやすく提示することで、

「この会社は透明性がある」「信頼できそう」と感じてもらえる確率が大幅に高まります。

また、費用情報に加え、「施工期間」「保証内容」「対応エリア」など、

比較検討時に気になる要素も合わせて掲載しておくと、離脱率を下げられます。

潜在層と顕在層の両方に届く施策を組み合わせる

集客では「まだ検討段階の潜在層」と「今すぐリフォームを検討している顕在層」の両方を取り込むことが重要です。

どちらかに偏ると集客の幅が狭まり、売上の安定性を欠いてしまいます。

潜在層へのアプローチ

潜在層は、「いつかリフォームしたい」「住まいを快適にしたい」といった漠然としたニーズを持つ層です。

この層には、自然な認知を広げる“ビジュアル訴求”が有効です。

- InstagramやPinterestで施工のビフォーアフターを紹介

- YouTubeでリフォーム後のルームツアーや職人の仕事風景を発信

- noteやブログで「失敗しないリフォームの進め方」など専門性を発信

リフォームに興味を持ったタイミングで思い出してもらえるよう、「印象づける情報発信」を継続することがポイントです。

顕在層へのアプローチ

一方、顕在層は「業者を探している」「見積もりを比較している」段階のユーザーです。

この層には“行動を後押しする具体的な導線”が欠かせません。

- ホームページに「相談・見積もり予約」ボタンを設置

- リスティング広告で「〇〇市 外壁塗装」など地域密着キーワードを活用

- LP(ランディングページ)で価格・実績・保証を明示して信頼性を訴求

顕在層は情報を精査している段階のため、「信頼感」「透明性」「スピード感」の3要素を意識すると反応率が上がります。

また、問い合わせ後のフォロー体制(LINE返信やスピード見積もり対応など)もCVRを左右する重要な要素です。

リフォーム会社の集客で陥りがちな失敗事例とその回避法

リフォーム業界では、「とりあえずホームページを作った」「チラシを大量配布した」といった“形だけの施策”に終始してしまい、成果が出ないケースが少なくありません。

集客は「施策をやること」ではなく、「狙った層に正しく届け、行動を起こしてもらうこと」が本質です。

ここでは、特に多い2つの失敗パターンと、その改善策を解説します。

ホームページやSNSを“作っただけ”で終わるケース

多くのリフォーム会社が最初に取り組む施策が、ホームページやInstagram・LINEなどのSNS開設です。

しかし、よくある失敗として「開設=集客のゴール」になってしまうケースが見られます。

ホームページやSNSを持っているだけでは、情報がターゲット層に届かず、成果につながりません。

重要なのは、「どうすれば見つけてもらえるか」「見つけた人がどう動くか」までを設計することです。

たとえば以下のような課題があると、せっかくのWeb資産も活かしきれません。

- 更新が止まり、最新情報や実績が反映されていない

- SEO対策が施されておらず、検索結果に表示されない

- 問い合わせ導線(ボタン・フォーム)が見つけづらい

- 投稿が自社目線で、ユーザーにとってのメリットが伝わらない

さらに、本質的には「Webが本当に最適な集客手段なのか?」という戦略面からの見直しも必要です。

事業フェーズや地域特性によっては、Web広告やSEOよりも、イベント集客や紹介制度の方が効果的な場合もあります。

このような表面的な施策に終わらせないためには、まず自社の課題を可視化し、「誰に・何を・どの媒体で伝えるか」を明確にした上で施策を選定しましょう。

たとえばArchRiseでは、単なるWeb運用代行ではなく、

上流の経営戦略・集客戦略の設計から広告・SEO・SNS運用までを一気通貫で支援しています。

「利益を生み出すために何から始めればいいのかわからない」「最適な集客手段を見極めたい」といった段階でも、事業全体のゴールに沿った戦略立案が可能です。

紙媒体の活用で“配りすぎて終わる”ケース

もう一つよくあるのが、「チラシを大量に配れば反響が出るだろう」という発想に基づいた失敗です。

たしかにチラシやポスティングは、商圏エリア内に効率よく情報を届けられる手法です。

しかし、ターゲティングを誤ると、反応ゼロのまま広告費だけが消えてしまうことも珍しくありません。

失敗の典型パターンは以下の通りです。

- 配布エリアを“広げすぎて”無関心層にも配ってしまう

- チラシの情報量が多すぎて、結局何を伝えたいのかわからない

- 「キャンペーン」「見積もり無料」といった訴求が多く、差別化がない

- 一度配布して終わりで、反響データを分析・改善していない

紙媒体の最大のメリットは、「狙った地域にピンポイントで届けられること」です。

したがって、配布戦略を“地図ベース”で設計することが非常に重要です。

たとえば以下のような考え方が有効です。

- 築30年前後の住宅が多い地域=リフォーム需要が高い

- 高齢化が進んでいるエリア=バリアフリー・段差解消の需要がある

- ファミリー層が多い新興住宅地=水回り・収納リフォームの訴求が響く

このように、地域特性や人口構成を調査したうえで「今まさに必要としている層」に限定して配布すれば、反応率は大きく変わります。

また、紙媒体単体ではなく、QRコード経由でLP(ランディングページ)やLINE公式アカウントに誘導する仕組みを組み合わせるのも効果的です。

オフラインとオンラインを掛け合わせることで、紙媒体の投資対効果(ROI)を数値で可視化でき、改善サイクルを回せるようになります。

リフォーム会社のWeb集客方法11選

リフォーム会社の集約方法はWebを使った方法とオフラインの方法の2種類があります。

近年は多くのユーザーがスマートフォンでリフォーム会社を検索し、比較・検討を行うため、Web集客の重要性がますます高まっています。

ここでは、リフォーム会社が成果を出しやすいWeb集客の方法を11個紹介します。

ホームページのSEO対策

ホームページをSEO対策することで、顕在層のユーザーを効果的に集客できます。

SEO対策とは、GoogleやYahoo!といった検索エンジンで、自社サイトを上位に表示させるための施策のことです。

リフォーム会社の場合、「○○市 リフォーム」や「キッチン 改修工事 おすすめ」などのキーワードで上位表示されれば、周辺地域でリフォームを検討している顧客に対して高い確率でアプローチできます。

検索結果で1位を獲得したサイトはクリック率がおよそ14%とされており、狙ったキーワードで上位を取ることで、広告費をかけずに多くのユーザーに自社を知ってもらうことができます。

SEOで上位表示を目指すためには、以下のような具体的な取り組みを進めましょう。

・地域のイベントや住宅関連組合に参加し、公式サイトなどからリンクをもらう

・周辺地域の信頼できる企業や協力業者に被リンク営業をかける

・施工事例ページに、工期・費用・施工後の写真など具体的な情報を掲載する

・ページタイトルや見出しに「地域名+施工内容」を自然に組み込む

信頼性の高いサイトからの被リンクは、Googleの評価向上につながり、検索順位にも良い影響を与えます。

また、コンテンツ内では「どんな会社か」「どの地域で活動しているか」「どんな強みがあるか」を丁寧に伝えることが大切です。

SEO対策は短期間で結果が出るものではありませんが、継続的に情報発信を行うことでホームページが“営業担当”のように働き続けてくれます。

一度上位表示を獲得すれば、長期的かつ安定した集客効果が期待できるため、費用対効果の高いリフォーム会社の集客施策といえるでしょう。

5つのSNSを使ったプロモーション

InstagramやX(旧Twitter)などのSNSは、リフォーム会社の認知拡大に非常に効果的なツールです。

うまく活用すれば、広告費を大きくかけなくても潜在層への認知を広げ、見込み顧客を自社サイトへ誘導できます。

ここでは、主要SNS5つの特徴と、リフォーム業界での活用ポイントを紹介します。

| SNS | 集客に有効な層 | 特に有効な不動産 |

|---|---|---|

| 20〜40代の女性利用者が多い | ファミリー層向けリフォームに強い会社 | |

| 40〜60代のリテラシーの高い男性 | 高級・ホテルライクなリフォームに強い会社 | |

| X(旧Twitter) | 20代中心、年代が上がると男性比率増 | ファミリー層・中古住宅リフォームに強い会社 |

| TikTok | 10代後半〜20代前半 | 若年層・新婚夫婦向けリフォームに強い会社 |

| LINE | 全年代 | あらゆる層への継続フォローに有効 |

利用者層:20〜40代の女性利用者が多い

利用者数:約3,300万人

国内で特に集客効果が高いのがInstagramです。

リフォームに関する投稿は「#リフォーム」「#ビフォーアフター」などの定番ハッシュタグだけでなく、「#収納アイデア」「#北欧インテリア」「#ナチュラルリビング」など、トレンド性のあるワードを組み合わせるのがポイントです。

リール動画はフォロワー以外にもリーチしやすいため、「施工前後のルームツアー動画」などの投稿がおすすめです。

施工現場の様子や、ビフォーアフターでの空間変化を見せることで、ユーザーの関心を自然に引きつけられます。

さらに、フォロワーに向けたフィード投稿では「施工費用の目安」「担当スタッフのコメント」など、信頼を感じる情報を発信しましょう。

Instagramは“ビジュアルで信頼をつくる媒体”として、ブランディングにも最適です。

利用者層:40〜60代のビジネスパーソン中心

利用者数:約2,600万人

Facebookは、会社経営者や管理職などのリテラシーが高い層に強い媒体です。

高所得層をターゲットとした“ホテルライク”“高級志向”のリフォームを扱う会社には特に相性が良いといえます。

また、「両親の実家をリフォームしたい」と考える40代ユーザーも多いため、家族単位での訴求にも有効です。

Facebook広告は、他のSNSに比べてターゲティング精度が高い点が魅力です。

年代・性別・職業・興味関心・出身大学など詳細な条件で配信できるため、ピンポイントで狙いたいユーザーにリーチできます。

地域密着型のリフォーム会社が地元の富裕層へ認知を広げる際にもおすすめです。

X(旧Twitter)

利用者層:20代中心、年代が上がると男性ユーザーが多い

利用者数:約4,500万人

X(旧Twitter)は拡散性に優れており、「有益な情報」を投稿すればフォロワー外にも届きやすい特性があります。

リフォーム業界では、「工事費の相場」「施工の注意点」「DIYとの違い」など、ユーザーの疑問を解決する投稿が拡散されやすい傾向にあります。

運用の際は「会社公式アカウント」よりも、「リフォーム業界に詳しい担当者アカウント」として発信するほうが親しみやすく、ファンを獲得しやすいです。

人が発信しているような柔らかいトーンを意識し、宣伝色を抑えることで信頼性が高まります。

日々の投稿に「現場の工夫」や「ちょっとした節約リフォームの豆知識」を混ぜることで、情報発信型の集客導線を作ることができます。

TikTok

利用者層:10代後半〜20代前半

利用者数:約1,600万人

TikTokは若年層に強く、フォロワー外へのリーチを広げやすいSNSです。

特に、20代の新婚夫婦や初めてのマイホーム購入層をターゲットにしたリフォーム会社に向いています。

施工後のルームツアーや、劇的ビフォーアフターをテンポ良く編集した短尺動画は高い反応を得やすく、ブランドの第一印象を強く残せます。

「ナチュラルリフォーム」「低予算でここまで変わる」など、ストーリー性のあるコンテンツが効果的です。

また、TikTokはInstagramやYouTubeショートと連携しやすく、クロスメディアで運用することで拡散力がさらに高まります。

LINE

利用者層:全年代

利用者数:約1億9,400万人

LINEはすべての年代に利用されているため、幅広い層へのアプローチが可能です。

特に、問い合わせ後のフォローアップやリピーター育成に効果を発揮します。

LINE広告では、競合他社のアカウントをフォローしているユーザー層にも広告を配信できるため、リフォーム検討層へのリーチが容易です。

さらに、公式LINEに友だち登録してもらい、そこからニュースレターやキャンペーン情報を配信すれば、顧客との関係を維持しやすくなります。

リフォームは単価が高く、意思決定まで時間がかかる商材です。

そのため、YouTubeやInstagramで自社を知ったユーザーをLINEに誘導し、段階的に“検討顧客”へ育成する導線設計が重要です。

2つのWeb広告を活用(リスティング広告/ディスプレイ広告)

Web広告を活用した集客は、短期間で成果を出しやすい施策の一つです。

とくにリフォーム業界では、検索意図が明確なユーザーが多いため、広告出稿によって効率的に見込み顧客を獲得できます。

ここでは、リフォーム会社が積極的に取り入れるべき2つの代表的な広告手法を紹介します。

リスティング広告

リスティング広告とは、Googleなどの検索エンジンで「スポンサー」マーク付きで検索結果の最上部に表示される広告です。

ユーザーが実際に検索したキーワードに対して広告が表示されるため、今まさにリフォームを検討している顕在層にリーチできます。

リフォーム業界では、「地域名+リフォーム」「地域名+外壁補修」「トイレ交換 費用」といった、緊急性の高いキーワードでの出稿が効果的です。

こうしたワードで表示されると、検索時点で意思決定が近いユーザーにアプローチでき、問い合わせ率(CVR)が高まりやすくなります。

また、地域名を含むキーワードでの配信は、地元エリアでの認知拡大にもつながります。

地域密着型のリフォーム会社にとっては、ブランド力を高めながら集客ができる効率的な広告手法といえるでしょう。

さらに成果を高めるには、以下のような運用改善が有効です。

・クリックされても成約につながらないキーワードを除外(例:「DIY」「無料見積りテンプレート」など)

・LP(ランディングページ)を改善してCV率を上げる

・電話タップやLINEボタンなどのCVを正確に計測する設定を行う

このように、データを見ながら継続的にチューニングしていくことで、同じ広告費でも2倍以上の成果を生み出すことが可能になります。

ディスプレイ広告

ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリ上に画像・動画付きで配信される広告のことです。

検索広告と違い、潜在層(まだ検討段階のユーザー)への認知拡大に優れており、リフォームのように比較検討が長い商材と相性が良い施策です。

特にリフォーム会社では、次の2種類のディスプレイ広告の活用がおすすめです。

・リマーケティング広告:一度自社サイトを訪問したユーザーに再度広告を表示し、記憶を呼び戻す施策。

・SNS広告:自社サイト訪問者と行動傾向が似たユーザーをSNS上でターゲティングし、新規接触を増やす施策。

これらを組み合わせることで、「一度は離脱したユーザー」や「まだ検討を始めたばかりのユーザー」に対して再アプローチできます。

特にリフォームは検討期間が長いため、思い出してもらう広告が契約率を大きく左右します。

近年は、ユーザーが情報収集をする際に検索エンジンだけでなく、SNSや動画サイトを利用するケースも増えています。

そのため、ディスプレイ広告と同時にInstagram広告やYouTube広告を活用し、複数チャネルで接触を増やすのが理想的です。

YouTubeの活用

リフォーム会社がYouTubeを活用することで、ブランド認知の拡大と顕在層へのアプローチを両立できます。

動画は写真や文章よりもリアルに「施工の変化」や「暮らしのイメージ」を伝えられるため、見込み客に対して強い印象を残すことが可能です。

YouTubeで認知を広げるには、まずトレンド性のある検索キーワードを意識しましょう。

たとえば次のようなテーマはリフォーム業界と相性が良く、視聴者の関心を集めやすいです。

- ルームツアー:自社が手がけたリフォーム物件を紹介し、施工前後の変化を可視化する。

- ナイトルーティーン・モーニングルーティーン:リフォーム後の暮らしをリアルに見せ、理想の生活を具体的にイメージさせる。

こうした動画は、YouTube上の関連検索やおすすめ表示にも乗りやすく、潜在層の認知拡大に大きく貢献します。

さらに、自社の強みに特化したテーマ設定も欠かせません。

たとえば「古民家再生」が得意なら、古民家リフォームに絞った動画のみを投稿しましょう。

テーマを広げすぎるとチャンネルの方向性がぼやけ、視聴者に専門性が伝わりにくくなります。

チャンネル名も、会社名を前面に出すより「【築60年超え】古民家再生チャンネル」といった専門性を訴求するタイトルが効果的です。

「このチャンネル=古民家リフォームのプロ」と印象づけることで、興味を持った顧客を自然に引き寄せられます。

また、YouTubeは広告ではなく“ファンを育てるメディア”として活用するのがポイントです。

動画の概要欄には自社サイトやLINE公式アカウントへのリンクを設置し、興味→接触→成約までの導線を設計しましょう。

視聴者が何度も動画を視聴することで信頼感が醸成され、リフォーム相談や見積依頼など具体的な行動へとつながりやすくなります。

このように、YouTubeを活用することで「見込み顧客との接触」から「ファン化・成約」までを一貫して支援することが可能です。

自社の強みとユーザーの興味を掛け合わせたテーマ設計を意識すれば、広告費を抑えながらも長期的な集客資産を築けます。

GoogleビジネスプロフィールによるMEO対策

MEO対策とは、Googleマップ上で自社の店舗情報を上位に表示させるための施策です。

具体的には、地域名と業種名(例:「○○市 リフォーム」)などの検索結果で、地図上の上位に自社の情報を表示させることを目的とします。

この施策が成功すれば、地域でリフォーム業者を探しているユーザーの目に留まりやすくなり、問い合わせや来店の増加が期待できます。とくに「今すぐ業者を探している」顕在層へのアプローチが可能になる点が、MEO対策の大きな魅力です。

リフォーム会社の集客方法:MEO対策の図解

そのため、周辺エリアに居住するユーザーがリフォーム会社を探している際に、自社を自然な形で認知させることができます。地域密着型のビジネスでは、SEOよりも即効性が高い手段として注目されています。

Googleマップに店舗情報を正しく掲載するには、まず『Googleビジネスプロフィール』に以下の情報を登録しましょう。

・店舗名

・住所

・電話番号

・口コミ

・ホームページ

これらの基本情報が正確かつ最新であることは、信頼性や検索順位にも影響します。さらに上位表示を狙うには、各項目の内容を充実させることが重要です。

特に口コミはGoogleが重視する評価要素のひとつで、数だけでなく質の高いコメントが多いほど上位に表示されやすくなります。

口コミを増やすためには、顧客に対して投稿を促す工夫が効果的です。たとえば「口コミを書いてくれたら追加工事を1箇所無料で実施」など、ユーザーにとって明確なメリットを提示することで、自然な口コミ獲得につながります。

また、投稿後には丁寧な返信を行い、誠実な対応姿勢を見せることで信頼感を高めることも大切です。

ポータルサイトやアプリ・見積もりサイトの活用

リフォームを検討している顧客の多くは、情報収集の初期段階で『住宅・住まいのリフォーム隊』などのリフォーム専用ポータルサイトや見積もり比較サイトを利用しています。

これらのサイトでは複数の会社の施工事例や口コミ、料金の目安を一度に比較できるため、ユーザーにとって利便性が高く、信頼性の判断材料にもなっています。

そのため、より多くの顧客層にリーチしたい場合や、自社サイト以外の集客チャネルを強化したい場合には、ポータルサイトや見積もりサイトへの掲載・出稿が有効な手段となります。特に、リフォームを検討している顕在層が多く集まるメディアを選定すれば、効率的なリード獲得が可能です。

ただし注意点として、ポータルサイト内では大手企業に注目が集まりやすい傾向があります。

同等の価格帯や施工内容であれば、ユーザーは知名度のある企業を優先的に選びやすいため、中小規模のリフォーム会社が掲載する際には差別化が重要になります。

たとえば、施工後の保証内容、地域密着の対応力、担当者の人柄など、自社ならではの強みを具体的に伝えることが大切です。

また、出稿前には大手企業の掲載内容や口コミをリサーチし、訴求ポイントや写真構成が重複しないよう工夫しましょう。独自のストーリー性や地域特化の実績を打ち出すことで、ポータル内でも比較検討時に印象を残しやすくなります。

リフォーム会社のオフライン集客方法7選

現代では、インターネットを活用したWeb集客が主流となっています。実際、オンライン広告やSEO対策などのデジタル手法は、従来のオフライン施策よりも効率的で費用対効果が高い傾向にあります。

しかし一方で、地域密着型のリフォーム業では、依然としてオフライン集客が有効なケースも多く存在します。特に高齢者層など、インターネット検索やSNSをあまり利用しない層にリーチしたい場合には、オフラインでの接点づくりが欠かせません。

ここでは、リフォーム会社が実践できる代表的なオフライン集客方法を7つ紹介します。地域特性や顧客層に合わせて、オンライン施策と組み合わせながら実施することで、より安定的な集客基盤を構築できます。

リフォーム会社のオフライン集客方法:訪問営業

訪問営業とは、住宅を直接訪れて提案を行う、最も古くからある営業手法の一つです。

リフォーム需要が高まるのは、築年数が経過し、外壁や水回りに劣化が見られる時期の住宅です。そのため、訪問するエリアや住宅を選定する際は「築10年以上の住宅地」「過去にリフォームを行った顧客の近隣」など、需要が見込めるターゲットを明確に設定しましょう。

また、定期点検のタイミングで過去に施工したお客様の住宅を訪れることも効果的です。以前手掛けた箇所の状態を確認しながら、必要に応じて追加修繕や改修提案を行うことで、自然な再契約の流れを作ることができます。

ただし、訪問営業は接し方を誤ると「しつこい」「押し売りのよう」といった悪印象を与えてしまうリスクもあります。訪問の時間帯や頻度を配慮し、相手の反応や温度感を見極めながら対応することが重要です。

相手が興味を示さない場合は、すぐに引き下がる潔さも信頼構築の一歩です。丁寧で誠実な対応を心がけることで、地域内での評判形成にもつながります。

テレアポ

テレアポは、電話を通じてリフォームサービスを提案し、見込み顧客を獲得するための営業手法です。

直接会話をしながら自社の強みや施工実績を伝えられるため、相手の反応をその場で確認しながら信頼関係を築ける点が大きな特徴です。トーク内容を工夫すれば、他社との差別化を図りながら、自社の魅力を効果的に伝えることができます。

一方で、テレアポはリフォームに関心がない層にもアプローチを行うため、断られるケースが多いというデメリットがあります。一定の成果を上げるには、数百件単位で電話をかけ続ける粘り強さが必要です。また、担当者のトークスキルや対応品質によって結果が大きく左右される点にも注意が必要です。

効率的に成果を出すためには、「築年数○年以上の戸建て所有者」や「過去に住宅修繕の相談をした層」など、成約につながりやすい属性のリストを活用することが重要です。信頼できるリスト業者から精度の高いデータを購入・管理し、ターゲットを絞り込むことで、無駄なアプローチを減らし、効果的なテレマーケティングを実現できます。

リフォーム見学会

リフォーム見学会は、実際の施工事例を見てもらうことで、自社の技術力や仕上がりの品質を体感してもらう集客方法です。

実物を見ながら説明できるため、写真やカタログでは伝わりにくい素材感や空間の雰囲気を訴求できます。見学会に来場する顧客はすでにリフォームに高い関心を持つ顕在層が多く、成約につながりやすい点が大きなメリットです。

また、見学会は単なる販売促進の場ではなく、「安心して任せられる施工会社」という印象を与える絶好の機会でもあります。来場者に対しては、リフォームの流れや費用感、施工中の注意点などをわかりやすく説明し、信頼獲得を意識した対応を心がけましょう。

さらに、多くの見込み客にイベントを知ってもらうためには、SNS投稿や自社Webサイト、Googleビジネスプロフィールなどを活用した告知が効果的です。オンライン集客と組み合わせることで、認知拡大と来場促進の両立が可能になります。

チラシのポスティング

チラシのポスティングは、地域を限定してリフォーム検討層にアプローチできるオフライン集客手法です。とくに地域密着型で活動するリフォーム会社にとっては、知名度向上と問い合わせ獲得を同時に狙える有効な手段といえます。

配布前に確認しておくべきポイントは以下の通りです。

・10〜20年以上前に都市開発された地域に絞ってチラシを配布する

都市開発が行われた際は、同時期に新築住宅が多く建設される傾向にあります。そのため、開発から10〜20年が経過した地域は、リフォーム需要が高まり始める時期と重なります。エリアを戦略的に絞ることで、反響率の高いポスティングが実現できます。

ただし、チラシ単体ではすぐに問い合わせや成約につながらないことも多いため、紙面上にQRコードやSNSアカウントを掲載して、Webサイトへの導線を確保しましょう。オンラインへの接続口を設けることで、閲覧履歴の分析や再アプローチなど、デジタル施策との相乗効果を得やすくなります。

既存顧客からの紹介

既存顧客の紹介によって新規顧客を獲得する方法は、信頼性の高い集客手段のひとつです。実際に施工を経験した顧客からの推薦は、新規顧客に対して大きな安心感を与え、他の広告よりも成約率が高い傾向があります。

紹介を増やすためには、次の2点を意識しましょう。

- 顧客満足度を上げる

- 紹介してもらいやすい仕組みを作る

まず重要なのは、施工の品質や接客対応を通じて顧客満足度を高めることです。施工後に満足してもらえれば、知人への紹介やSNS上での口コミ拡散など、自然な形で自社を推奨してもらえます。

さらに、紹介が発生しやすい仕組みを用意することも効果的です。たとえば、以下のような特典を設けるとよいでしょう。

・紹介した人には、次回点検時に軽微な内装修繕対応または一部値引き

・紹介された人には、オプション施工を1箇所無料で追加

このように「紹介した側・された側」双方にメリットを感じてもらえる仕組みを整えることで、口コミ経由の紹介が継続的に生まれる流れを作ることができます。

請負仕事

請負仕事は、他の業者や不動産会社から案件を紹介してもらい、施工を請け負う形で受注を得る方法です。自社で集客を行わなくても新しい案件を獲得できるため、営業リソースを抑えながら安定した受注につなげることができます。

ただし、他社を介する構造上、マージンが発生するため利益率は下がる傾向にあります。また、元請け企業や担当者との関係性に依存する部分が大きく、担当交代や提携先の方針変更によって、突然受注が減るリスクもあります。

そのため、請負案件は一時的な売上補完やネットワーク拡大の手段として活用しつつ、自社の直接集客施策(Web集客・紹介制度・イベントなど)を並行して進めることが重要です。複数のチャネルを持つことで、景気や提携関係に左右されない安定経営を目指せます。

オフライン広告の利用

オフライン広告とは、野立て看板や交通広告など、地域内で目に触れやすい広告媒体を活用する集客手法です。

商圏が明確なリフォーム会社や、地域密着型で活動している企業にとっては、地元での知名度を高め、問い合わせや来店につなげやすいメリットがあります。

特に、幹線道路沿いの看板や駅構内の広告などは、地域住民の目に繰り返し触れることで記憶に残りやすく、ブランド認知の向上に効果的です。

ただし、オフライン広告はWeb広告のようにクリック数やCVRといった明確な効果測定が難しく、費用対効果の判断がしづらい点がデメリットです。実施する際は、ターゲットエリアや目的を明確にしたうえで、投下する予算と期間を慎重に検討しましょう。

一度の露出で成果を期待するのではなく、長期的なブランディング施策として位置づけるのが望ましいです。

リフォーム会社が集客を成功させるためのポイント

リフォーム会社が集客を成功させるためには、単に広告やSEOに頼るだけでなく、ユーザーとの関係構築を重視した長期的な戦略が必要です。

ここでは、成果を出すための3つの重要なポイントを紹介します。

ユーザーの「ファン化」に注力する

近年は物価上昇や円安などの影響により、消費者が高額な支出をする際に慎重になる傾向が強まっています。

さらに、SNSや比較サイトなどの普及によって、ユーザーは多様な情報を容易に入手できるようになりました。その結果、リフォームのように費用が高く、失敗したくないサービスでは「どの会社に依頼するか」を慎重に見極める傾向が顕著です。

このような時代に選ばれるリフォーム会社になるためには、価格訴求だけではなく、「この会社にお願いしたい」と感じてもらえる独自の価値を発信し、ファン化を促すことが重要です。

たとえば、「安くリフォームできる」といった訴求だけでは他社との差別化が難しく、競合に埋もれてしまいます。

また、「マンション」「古民家」「店舗改装」など複数ジャンルを同時に発信すると、専門性が伝わらずユーザーに強みを印象づけられません。

そのため、まずは自社の強みを明確に分析し、特定のテーマに絞ってコンテンツを発信しましょう。

たとえば、「古民家リフォーム」を得意としている場合は、施工事例・ノウハウ・ビフォーアフター写真など、古民家に特化した情報を継続的に発信します。これにより、「古民家リフォームといえばこの会社」という認識を確立でき、憧れを持つユーザー層をファン化させることが可能です。

YouTubeを使って自社の情報を伝える

自社のリフォームプランや使用素材、施工技術といった“強み”をよりリアルに伝えるには、YouTubeを活用するのが効果的です。

動画では、写真や文章では伝わりにくい臨場感や施工過程を見せられるため、ユーザーの理解を深めやすくなります。

特に、リフォームは高単価でプラン内容も複雑なサービスであるため、「実際の仕上がりを確認したい」「他社と比較して納得して選びたい」と考える顧客が多いのが特徴です。

このような顧客心理に対し、YouTube動画を通して誠実に情報を発信することは、信頼獲得につながります。

自社Webサイトに動画を埋め込み、プラン説明や施工現場の様子を紹介することで、問い合わせ前の不安を軽減できます。

ただし、日常業務の合間に撮影・編集・運用まで行うのは容易ではありません。YouTube運用には撮影ノウハウや分析スキルも必要となるため、リソースに余裕がない場合はWebコンサルティング会社への依頼を検討しましょう。

専門のコンサルティング会社であれば、ヒアリングをもとに事業課題を分析し、チャンネル設計から撮影企画、運用まで一貫した支援を受けられます。これにより、自社のブランディングと集客の両立が実現できます。

豊富な施工実績を掲載・紹介する

リフォーム会社のWebサイトやSNS、YouTubeには、必ず施工実績や事例を掲載するようにしましょう。

施工実績は、ユーザーが「信頼できる会社かどうか」を判断する最も重要な情報です。実際にどんなリフォームを行ってきたのかを具体的に示すことで、顧客は安心して問い合わせや見積もり依頼ができるようになります。

さらに、実績ページや事例紹介には以下の要素を加えると効果的です。

・顧客からの口コミ

・各事例の費用相場

第三者の口コミは、検討段階のユーザーから信頼を得るうえで非常に強力な材料です。

また、具体的な費用相場を併記することで、ユーザーが自分の予算感と照らし合わせながら検討しやすくなり、結果的に質の高い問い合わせにつながります。

単なる施工紹介に留まらず、「なぜこの提案をしたのか」「どんな課題を解決したのか」といったストーリーを添えることで、自社の技術力と提案力をより強く印象づけることができます。

ユーザーの理解を深め、信頼を育むコンテンツを継続的に発信することが、リフォーム会社の集客を成功へ導く鍵です。

集客で選ばれるリフォーム会社に共通する8つの特徴

リフォーム会社が安定して集客に成功している企業には、共通する特徴があります。

単に広告を出すだけではなく、ユーザー心理を理解し、信頼と満足を積み重ねる仕組みを持っている点が大きな違いです。ここでは、選ばれるリフォーム会社に共通する8つのポイントを紹介します。

1. 好みの施工事例を豊富に掲載している

リフォームを検討するユーザーは、自分の理想とするデザインやテイストを実現してくれる会社を重視します。

高額な取引となるリフォームは、住まいに対する強いこだわりが伴うため、「自分好みの施工をしてくれるかどうか」が最初の選定基準になります。

そのため、WebサイトやSNSに多くの施工事例を掲載し、デザインの方向性を明確に示すことが大切です。

特に「古民家リノベーション」「ホテルライク」「北欧ナチュラル」など、特定のジャンルに特化することで専門性をアピールできます。

さまざまなテイストを広く取り扱うよりも、得意分野を明確にすることで「この会社はこのジャンルに強い」とユーザーに印象づけやすくなります。

2. 良質な口コミコンテンツが充実している

選ばれるリフォーム会社の多くは、口コミコンテンツを積極的に活用しています。

第三者による声は信頼性が高く、比較検討の際に重視される情報のひとつです。特に、高評価の口コミは見込み顧客の不安を解消し、問い合わせ率を高めます。

口コミを増やすには、以下のような方法が効果的です。

・Googleビジネスプロフィールへの口コミ投稿を顧客に依頼する

・アンケートやお客様の声を公式サイトに掲載する

これらの取り組みにより、リアルな体験談を通じて「信頼できる会社」という印象を構築できます。

3. 顧客ニーズを的確に汲み取った提案ができる

顧客の理想を正確に把握し、それに基づいた提案を行うことも重要な要素です。

ユーザーは「自分の希望を理解してくれる会社かどうか」を重視しており、ヒアリングの丁寧さが信頼度を左右します。

提案時には次の点を意識しましょう。

・理想とする物件やデザインの画像を共有してもらい、理解に努める姿勢を示す

・独断で進めず、細かな部分まで顧客の好みをヒアリングする

・提案が顧客の想定外の場合は、家族構成や生活動線などの根拠を説明したうえで提案する

こうした丁寧なプロセスを重ねることで、顧客に「自分の理想を叶えてくれる会社」という信頼を与えることができます。

4. 作業内容と費用を明確に提示している

どの工程にどれだけの費用がかかるかを、契約前に明確に提示することは基本中の基本です。

見積書の内訳をわかりやすく説明し、追加費用が発生する可能性についても事前に伝えておくことで、トラブルを未然に防げます。

さらに、作業工程やスケジュールを明示しておくことで、顧客に安心感を与えることができます。

透明性の高い対応を心がけることが、長期的な信頼関係構築につながります。

5. 質問への回答が的確で丁寧

ユーザーからの質問に対して、的確かつ誠実に答える姿勢も信頼構築の重要な要素です。

リフォームに関する専門知識を持たない顧客にとって、わかりやすい説明や迅速な対応は安心材料になります。

その場で回答できない質問に対しては、曖昧な返答を避け、後日調査したうえで正確に返すことが大切です。

こうした誠実な対応が、口コミや紹介につながる“好印象”を生み出します。

6. 業界団体・協会への加盟で信頼性を高めている

リフォーム関連の協会や業界団体に所属している会社は、一定の基準を満たしていると判断されやすく、信頼性が高まります。

所属している場合は、必ず公式サイトで明示しましょう。

また、協会の公式サイトから自社へのリンクを掲載してもらえるケースもあり、外部サイトからの高品質な被リンクはSEO効果にもつながります。

権威性のある団体への加盟は、信頼性の証明だけでなく、検索順位の向上にも寄与するため積極的に検討すべき施策です。

7. アフターサービス・保証体制が整っている

リフォーム完了後のフォロー体制が整っていることも、選ばれる会社に共通する特徴です。

たとえば「施工後◯ヶ月間は無料修繕対応」「◯年後の無料点検実施」など、アフターサービスを明示することで顧客に安心感を与えられます。

住宅は経年変化によって定期的なメンテナンスが必要になります。

そのため、完工後も顧客との接点を持ち続け、定期的な点検やリフォーム相談を通じて再契約につなげることが重要です。

顧客管理を継続的に行うことで、リピーターや紹介顧客を増やし、安定した集客サイクルを構築できます。

8. ターゲットと接点を持てる集客チャネルを活用している

集客に成功しているリフォーム会社は、自社のターゲットを明確に定義し、その層が利用している媒体・チャネルを的確に活用しています。

ペルソナやカスタマージャーニーを設計し、ユーザーがどの段階でどの情報に触れるかを整理したうえで、効果的な集客施策を展開しましょう。

たとえば、若年層にはSNS広告やYouTubeを活用し、高齢層には地域紙やチラシを併用するなど、ターゲット特性に合わせたチャネル戦略が重要です。

的確な接点を持つことで、広告コストを抑えながらも高い成果を上げることが可能になります。

リフォーム会社の集客方法に関するよくある質問

リフォーム会社が集客施策を進める際には、多くの経営者・担当者が同じような悩みや課題に直面します。

ここでは、実際によく寄せられる質問とその解決策をわかりやすく解説します。

Q1. リフォーム会社の集客でよくある悩みは?

最も多い悩みは、「下請け業者として安定的に仕事はあるものの、利益率の高い案件を自社で獲得できない」という点です。

元請け企業からの紹介や提携によって仕事が継続して入る状態では、一見安定しているように見えますが、利益率が低いため売上を大きく伸ばすことが難しくなります。

この課題を解決するには、依存構造から脱却し、自社で直接顧客を獲得する集客基盤を構築することが重要です。

自社サイトやSNS、MEO、YouTubeなどのデジタルチャネルを活用し、問い合わせから契約までを自社完結できる仕組みを整えることで、利益率を高めることが可能になります。

Q2. リフォーム会社が売上を伸ばすにはどうすればよい?

リフォーム会社が売上を上げるためには、次の2つのポイントを押さえる必要があります。

- 他社との差別化を図ること

- ターゲットと接点を持てるチャネルで集客すること

まずは自社と競合の強み・弱みを整理し、「自社にしかない価値」を明確にしましょう。

たとえば「地域密着型で小規模住宅のリフォームが得意」「女性デザイナーによる内装提案に強い」など、競合が打ち出していないポジションを取ることで差別化ができます。

次に、ターゲット層が実際に利用している媒体を特定し、そこに最適な施策を展開します。

SNS、Web広告、Googleビジネスプロフィール、チラシなどを組み合わせることで、接点を最大化できます。

認知から問い合わせまでの流れを最適化することで、受注数を増やし、安定した売上アップを実現できます。

Q3. リフォーム会社の集客代行はどこに依頼すればいい?

自社での集客に限界を感じる場合や、社内リソースが不足している場合は、専門の集客代行会社への依頼も選択肢となります。

特に、リフォーム業界ではWeb集客の仕組みを体系的に構築できる会社を選ぶことが重要です。

代表的な代行先としては、以下のような企業が挙げられます。

・Webコンサルティング会社

・Webマーケティング会社

これらの会社では、SEO対策、リスティング広告、SNS広告、YouTube活用、MEO施策など、複数のチャネルを組み合わせた総合的な戦略立案が可能です。

また、単なる広告運用だけでなく、ターゲット設定やサイト改善、コンテンツ企画なども一括でサポートしてくれるため、社内に専門人材がいなくても効果的な集客を進められます。

依頼する際は、「リフォーム業界での実績があるか」「成果事例を公開しているか」を確認し、自社の目的に合ったパートナーを選定することが成功の鍵です。

リフォーム会社の集客ならArchRise

ArchRiseでは、リフォーム会社様の「見つけてもらえる仕組み」と「選ばれる仕組み」の構築を一貫して支援しています。

Web広告、SEO、MEOなどのデジタル集客を中心に、戦略設計から実行・分析までワンストップで対応可能です。

さらに、紙媒体や地域密着型のプロモーションなど、オンラインだけでは届きにくい層へのアプローチも含め、総合的な集客設計を行います。

リフォーム業界では、高額かつ検討期間の長い商材特性を踏まえた導線設計が欠かせません。

ArchRiseでは「築30年以上の住宅リフォーム」「古民家再生」「水回り専門」など、企業ごとの強みを軸に差別化戦略を構築し、集客から成約までの流れを最適化します。

自社の集客に課題を感じている、またはより安定的な顧客獲得を目指したい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

本記事では、リフォーム会社が2025年において成果を出すための集客施策を整理しました。

リフォーム業界で成果を上げるためには、「見つけてもらうこと」と「信頼されて選ばれること」の両立が重要です。

単に広告を出すだけではなく、自社の強みや専門性を明確にし、ターゲットに合わせた発信を継続することで、継続的な問い合わせにつながります。

また、オンラインとオフラインの両面から集客を設計し、顧客の検討段階に合わせた最適なアプローチを行うことが成功の鍵です。

施工実績や口コミ、費用の透明性、アフターサービスなど、信頼を積み重ねる施策を日常的に実行していけば、リフォーム会社としてのブランド力は確実に高まります。

集客を「単発的な施策」ではなく「仕組み」として確立すること。

それこそが、競争が激しいリフォーム市場で選ばれ続ける企業になるための第一歩です。